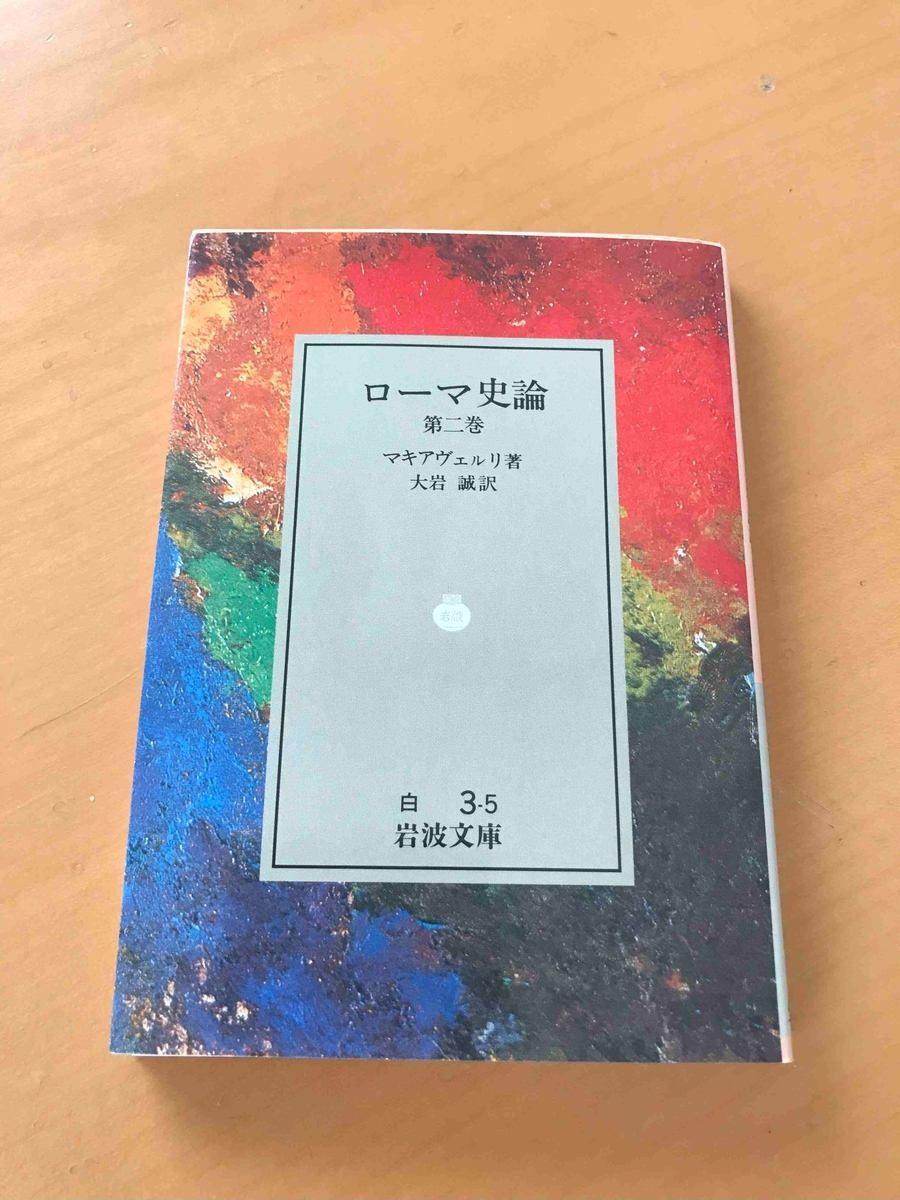

ローマ史論の第二巻、戦いの話がメインで、具体的な戦闘行動の話も増えてきます。

古代ローマ人がどのように戦ってきたか、という話もあれば、最近の戦闘で大砲をどのように使うか、みたいなことも書いている。

徒歩武者と騎馬武者、どちらを重んじるか。マキアヴェルリは徒歩武者に重きを置くべし、とのこと。これはちょっと意外でした。騎兵>歩兵と思っていたので。(P.107)

どうも、マキアヴェルリは、イタリア諸侯が馬武者養成にお金を費やしているのにいまいち弱い、これではいかん、馬じゃなくて徒士を養成しないと強い国にはなれないよ、という考えを持っていたようです。(どうやら、マキアヴェルリ、自分の故郷であるフィレンツェには失望していたみたいで、そこかしこでフィレンツェの愚痴を言っています)

歩兵は、騎兵の乗馬突撃にとうてい勝てないと思います。だからこれは馬武者の訓練しだいではないかと思いました。イタリア諸侯は軍事訓練が苦手だったのか、あるいは馬を使った戦術がまだ確立されていなかったのか、ローマの時代は下馬戦闘していたみたいなことも書いていました。

あとは、傭兵の軍勢は役に立たない、とあっさり決めつけていたりします。まあ、それはそうでしょうね、お金がモチベーションの兵士は戦場ではあてにならないでしょう、確かに。

人間はいつの世にも、常にわけもなく昔を賛美し現在を貶すものである。(P.11)

戦はいつでも好きなときに始められるものだが、止める方はそうはいかない。(P.62)これはどの時代にも言われてきたことです。中世イタリアのマキアヴェルリも実感していたようです。

謀反人に対しては恩を施してやるか、さもなければ応殺するか、その何れかにしなければならない。(P.142)中途半端な処分はしては駄目、ということでした。

人を鼻であしらったり見下したりする連中は、そのおかげで何一つ得をせず却って憎しみを深めるものである。(P.162)

人間が運命の波に乗るは易くとも之に逆らうは難いということ、つまり其の下図どおりに事を企てられはしても、それを引き裂いてしまえるものではないということである。ところが決して棄鉢になってはいけない。それというのもその肚は一向分からぬもの、人知れず間道を抜けてやってくるものなのだからで、従っていつも何かしら希望をもっていなければならないことになる。この希望があればこそ、人間はその身の上がどんなであろうと、ふりかかる災いに苦しめられようとも、断じて我と我が身を見限ってはならぬものなのである。(P.178)

マキアヴェルリ、苦労していたみたいです。